ビルマ(ミャンマー)軍に似た体臭 ~岡山市でのミャンマー講演会で映像取材拒否~2025年3月

大地震の5日前に奇妙な講演会

「取材はご遠慮ください。ご来場いただくのは構いませんが」、「なぜですか?その理由は?」、「……(沈黙)」、「もしもし、もしもし」。

3月23日、岡山駅から徒歩5分ほどのホールで『ミャンマーの未来を語る会~ミャンマーが平和と民主主義を取り戻すために~』という催しがあった。このやりとりは開催2日前に、同会の問い合わせ先となっていたミャンマー議連会長、衆議院議員逢沢一郎事務所の担当者、藤井章文氏との電話でのものだ。私は開催の5日前に同事務所へ取材申請の電話をしたが、担当者不在とのことだった。用件とこちらの連絡先を伝えて電話を切り、直後にメールでも身分を詳細に明かして取材申請、条件などあればと返答を依頼していた。しかし、返答がなかったため、21日に再度こちらから架電した際のやりとりだ。

ミャンマー問題はウクライナとガザでの大きな動きに霞み、衆目を集めることすら難しい。事態は全く改善せず日々死者が出ているにも関わらず、人々の間では忘れ去られそうになっている。そうしたなか、催しのサブタイトルに「ミャンマーが平和と民主主義を取り戻すために」と謳う会が、理由を全く言わずに「取材をご遠慮」は非常に不可解である。ジャーナリストならば、あえて世間の耳目が他の事象に集中している間に、報道されては困るようなコトをこそこそ仲間内だけでするのではと勘ぐって当然だ。

当初は基調講演をする丸山市郎前ミャンマー大使の発言とパネラー間の議論、そして聴衆の質疑応答に焦点をあてるつもりだった。というのも、一等書記官として在ミャンマー大使館に勤務していた丸山氏に1993年、私は当時の首都ラングーンでインタビューしたことがあるからだ。当時も軍に拘束されていたスーチー氏の解放を条件にせず、軍をASEAN(東南アジア諸国連合)やAPEC(アジア太平洋経済協力)に参加させる方が民主化を早めるという考えだった彼はどう変化したのか知りたかった。

そこへ同事務所のこの対応だった。藤井氏には尋ね方を変えて3、4回、その理由を聞いたが一切答えず、埒が明かない。30分ほどの押し問答の末、当初予定していた映像取材はせず、こちらはビデオリポートをニュースサイトには出さないというところまで譲歩。その代わりに当日その理由を文書で用意することを要求した。

ところで、同会開催のちょうど1週間前には日本ビルマ救援センターが主催し、大阪市でやはりミャンマーに関する講演会があった。『歴史で振り返るビルマ(ミャンマー)と日本の関係』と題して講義した根本敬上智大学名誉教授=ビルマ現代史は、この岡山での催しについて次のようなコメントを寄せた。「在日ミャンマー人コミュニティを中心に日本政府の対ミャンマー姿勢が常に注目されているなか、丸山前大使がこの国の状況について公の場で講演することの意義は大きい。また、ミャンマー問題に長年関心を寄せている逢沢衆議院議員が参加することも、同議員の地元である岡山でミャンマー問題が注目をあびることにつながり、意味のある貢献だといえる。しかし、取材に制約が課され、特に映像取材を禁じるという措置がとられたことには、正直驚きを禁じ得ない。これでは在日ミャンマー人のあいだで、ますます日本政府の姿勢が中途半端に映ることになろう。丸山前大使も逢沢議員も、もっと堂々とオープンに語ってほしいものである」。言わずもがな、根本さんの講演会は映像取材ができ、質疑応答の時間も設けられていた。

ネウィンの独裁政権下の1988年、国民総蜂起の民主化デモが起きたが、発砲して数千の市民を殺し、クーデターで政権を握った軍事政府を、日本政府は翌89年に承認し、援助も再開していた。当時スーチー氏は「私の解放だけで、民主化が進んだわけではない。日本はODA(政府開発援助)再開を急ぐべきではない」と、田島高志ミャンマー大使にも慎重な対応を求めていた。2011年には軍事憲法が改正されないまま、いわば上っ面だけ民政移管された。その際、日本政府は軍直営か軍の息がかかった企業しかこの国にはないことを知っていて、ODAを全面再開した。日本企業も「東南アジア最後の処女地」などといって先を争って進出した。その後、“半分だけの民主主義”が約10年続き、いよいよ平和裏に憲法改正が実現するかと期待された2021年の国会初日、軍は再びクーデターを起こし、惨憺たる現状に至っている。あの10年間にミャンマー経済は発展したが、軍も武器や兵力を増強できた。

私は去年、カレニー州に接するタイ国境でテインセイン政権で連邦事務局長を務めたクンマルコバン氏や少数民族の幹部らを取材している。現在は国民統一政府(NUG)相談役のクンマルコバン氏は内閣の一員として訪日した際の記念写真を見せながら、日本の日和見主義に怒りを通り越し呆れかえっていた。そして、軍事クーデター後も元郵政大臣で日本ミャンマー協会会長の渡邉秀央氏が「特別な関係がある」とミンアウンフライン最高司令官に何度も会いに行ってODAやビジネスの話をしていることに苦言を呈した。

23日当日、私はペンとノート、写真用のカメラを手に『ミャンマーの未来を語る会』へ行った。午後3時からの前半は逢沢議員の挨拶に続いて、丸山前大使の「ミャンマーの現在の情勢と日本との関係」という講演。午後5時までの後半は、逢沢氏の司会でパネルディスカッションが行われた。そのパネラーは4人で、日本・ミャンマー医療人育成支援教会の岡田茂理事長、外務省前ミャンマー大使館政務班長の多久島蓉子氏、一般社団法人ミャンマーの平和を創る会共同代表の大槻美咲氏、株式会社トスコ社長の橋本明三氏だった。

この日は大阪から一台の車で、ミャンマー難民のアウンミャウィン氏と『ミャンマーの今を伝える会』代表の藤田哲朗氏らと一緒に行っていた。アウンミャウィンさんは丸山氏に軍のロヒンギャ族虐殺についての認識を、藤田さんは軍にべったりと非難されている日本ミャンマー協会との関係など質問する予定だった。だが、丸山氏の講演後には質疑応答の時間は設けられず、パネルディスカッションは各人が一方的に自分たちの活動内容を紹介し、それに対する理解と支援を求めるだけで、ディスカッションの体を成してなかった。まるで軍政下での事業の期成会のような印象である。

この日の丸山氏によると、日本政府は軍による「クーデターの正当性を認めていない」という立場をとり、軍に対して「暴力の即時停止とスーチー国家最高顧問を含む被拘束者の解放、民主体制の早期回復を求めている」とのことだ。だが、軍幹部との「独自のパイプを活かして」上記3項目も促すとし、クーデター後も実施中のODAを継続、残留する日本企業300社余りを支援、軍政や軍関係者に対する経済制裁は欧米のようには科していない。こうした外交は軍を利することになると、NUG相談役のクンマルコバン氏をはじめミャンマー国民だけでなく世界中の民主派から批判されている。

日本は官民ともに88年と同じ轍を踏んでいるように見える。二言目には、当時とは異なり、日本が撤退すれば中国とロシアの進出が加速し、植民化が進むことを挙げる。だが、中国とロシアの影響力は日本のODAや企業の有無に関係なく、世界中で強まっている。日本がミャンマーでの経済的覇権や市場を失っても、それで日本で多数の死者や難民が発生することはない。しかし、ミャンマーではクーデター後の3年あまりだけでも5千人以上の市民が殺され、2万人以上が拘束され、1千万とも推計される人たちが国内外へ逃れている。

軍は今も連日のように戦闘機やドローン等による空爆で自国民を殺し続けている。岡山での同会開催前日の3月22日にも、軍はマグウェイ管区ガンガウ村のナンカー診療所を空爆し、医師と妊娠中の妻を含む11人を殺している(タイ・チェンマイのタンルィンチェットニュース)。また、ミンアウンフライン最高司令官が4月初頭バンコクで開かれるBIMSTEC(ベンガル湾イニシアティブ多分野技術経済協力)サミットに出席するとタイ公共放送が報じると、SNSには「殺人犯を受け入れるな!タイの恥だ!」、「空港で逮捕し、国際刑事裁判所へ送れ」、「テロリストを入国させるとは、同罪である」といったミャンマー人のみならず、各国の市民から非難の書き込みが殺到している。

午後5時の閉会後、ロビーで聴衆を見送っていた逢沢議員本人に映像取材やその報道を拒んだ理由を聞いた。質問にはすぐに答えず、最後に「わからない、秘書の藤井の判断です」と。ならば、藤井氏に再び問おうと事務所員に彼の居場所を尋ねると、「次の会場へ行っていて、ここにはいない」と。

パネラーや詰めかけた250人ほどの聴衆の大半は、軍事クーデター後も大使館支援の下、事業を継続している企業、軍が武力掌握している地域から留学生や技能実習生らを招聘している大学や企業団体、その地域で活動するNGOなどの関係者らだった。彼らの政治信条がどうあっても、民選され少数民族も支持する国民統一政府(NUG)ではなく、軍が押さえる地域での許認可取得や事業遂行は、現代史が明示しているとおり直接間接に軍が利することになり、軍事クーデターというテロや無辜の自国民を虐殺することを幇助していると見られることもあり得る。

ビルマ独立後に軍政の基盤を確固とさせた独裁者ネゥインは徹底したマスコミ嫌いで一度も取材に応じたことがなく、1988年に国民が蜂起したデモに対して「軍は国民に銃口を向ける」と演説し、民主化勢力をけん制した。『ミャンマーの未来を語る会』が取材を制限し、報道を拒んだのは、88年から繰り返される軍との関係性を問う議論が喚起されることを恐れたからではないか。95年にネウィン時代の外相チッレイン氏らにインタビューしたことがあるが、反論には耳を貸さない彼らに似た態度、問答無用の軍の体臭がした。

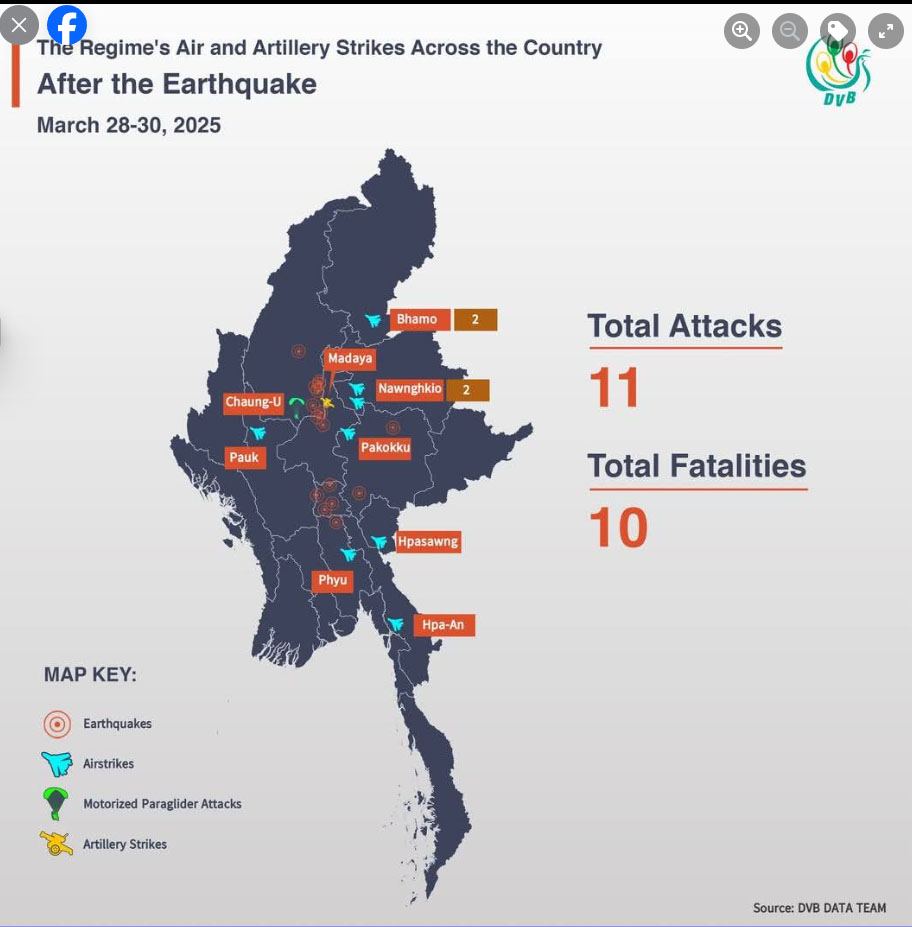

今回の大地震に際し、軍と戦っている国民統一政府(NUG)は、被災者の救助が優先するとして即座に2週間の停戦を申し出た。一方、軍は地震後もNUGと少数民族が治めるカチン州やシャン州への空爆を続けている(DVBデータチーム報)。この度、軍が地震発生当日に国際援助を求めたのは、国民の支持を得られなくなっている軍政が、被災した国民に軍は頼りになるとアピールするためと推察される。軍が一昨年、少なくとも数千の死者を出したサイクロン「モカ」襲来の際に外国支援を断ったのは、軍によるロヒンギャ族虐殺などの蛮行を外国に知られたくなく、加えて、今ほど民主派勢力に押されていなかったからであろう。武力支配する軍政へは緊急人道援助であろうが、復興支援であろうが、被災者に平等に使われる保証はなく、軍が民心を集めるために利用される可能性もある。軍との接触や援助は、自然災害の際にも慎重であるべきだ。